La settimana scorsa abbiamo pubblicato una presentazione della lettera apostolica di papa Leone sull’educazione:...

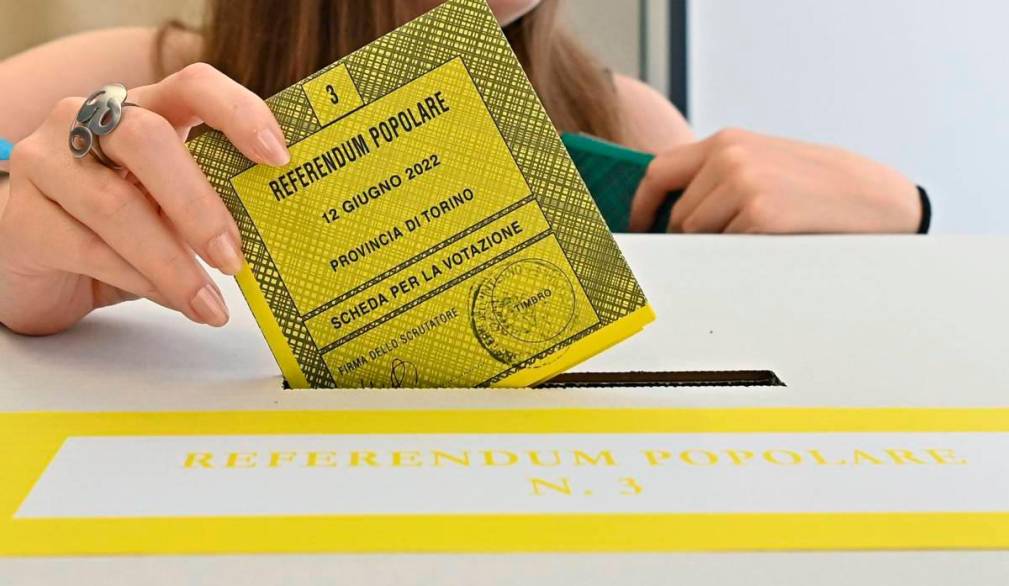

Referendum 8 e 9 giugno: cittadini da “costruire”

Tra poche settimane, nel referendum dell’8 e 9 giugno, un quesito chiederà ai cittadini chiamati a votare se sono d’accordo a dimezzare, portando da 10 a 5, gli anni di residenza regolare nel Paese necessari ai maggiorenni con cittadinanza non Ue per richiedere la cittadinanza italiana.

Sono stabili negli ultimi anni i numeri dei migranti che arrivano nel nostro Paese, ma resta il problema delle difficoltà a integrarsi senza la cittadinanza. L’Italia è attualmente quinta tra i Paesi europei per numero di cittadinanze garantite in proporzione alla popolazione. Una delle dinamiche che caratterizzano gli ultimi decenni di immigrazione in Europa è che, oggi, molti cittadini nati nel vecchio Continente e cresciuti in un contesto europeo sono di origine straniera.

Non sempre, però, dal punto di vista legale queste persone sono automaticamente considerate cittadini europei. Laddove, come in Italia, non esista lo ius soli (l’acquisizione della cittadinanza nel Paese dove si nasce), anche le seconde generazioni sono tenute a seguire un percorso di naturalizzazione, vale a dire una pratica di ottenimento della cittadinanza, in seguito a una richiesta. Questa strada è spesso lunga e difficoltosa.

Basta una cittadinanza?

Ma basta la cittadinanza per essere considerati cittadini di un Paese? Don Bruno Baratto, direttore Caritas di Treviso e tra i curatori del Dossier Immigrazione, sostiene che “ridurre i tempi per l’acquisizione della cittadinanza significa essere una comunità nazionale che sta al passo con i tempi e con le necessità della nostra società, nel senso che abbiamo grande bisogno di persone che decidano di investire e di far crescere questo Paese, di sentirlo proprio. Quindi, non solo a livello di manodopera e di fecondità fisica, ma ancor più in termini di capacità di immaginare e concretizzare un futuro condiviso in Italia”.

“Non basta, però, riconoscere delle possibilità o dei diritti se non do anche gli strumenti per poterli godere o per renderli realmente accessibili”. Per questo, sottolinea don Bruno, è necessario un distinguo tra «cittadinanza sostanziale» e «cittadinanza formale». La prima, dice, va intesa “come la possibilità, la capacità di far sì che ciò che caratterizza la mia identità diventi ricchezza condivisa, tenendo conto che la mia identità non è una realtà immodificabile, ma continua a formarsi, nella relazione con il mondo in cui vivo e con la mia storia personale, frutto di un complesso di situazioni che rendano possibile tale processo di inserimento e interazione”. La seconda “è soprattutto un processo di tipo burocratico”.

Le condizioni

Per una effettiva cittadinanza, ci sono delle precondizioni che riguardano l’accesso alle relazioni, alla possibilità di autonomia sociale, alla partecipazione alla vita culturale. Don Bruno evidenzia che “se il percorso di accoglienza di cittadini stranieri che arrivano in territorio italiano, con prospettive di permanenza, fosse un percorso all’altezza delle necessità e sufficientemente lineare, di fatto avremmo persone che, se decidessero di chiedere la cittadinanza italiana, lo farebbero con una preparazione sufficiente ad accoglierla in maniera «sostanziale». Sappiamo già che, purtroppo, nella maggioranza dei casi, ciò non avviene, creando oggettive carenze sulla possibilità di una cittadinanza effettiva, e non solo giuridica, carenze che hanno a che fare con alcune discriminazioni nell’accesso e permanenza nel mondo del lavoro, nell’accesso agli alloggi, ma anche nella possibilità di avere relazioni sociali con la comunità residente. Ci troviamo di fronte al forte rischio di ridurre il tutto a una «cittadinanza formale», ovvero a una acquisizione di passaporto e a una garanzia documentale, senza per questo sentirsi cittadini italiani”.

Al contrario per le seconde generazioni, “si tratta dell’inverso: hanno requisiti di «cittadinanza sostanziale», almeno per quanto riguarda le competenze linguistico-culturali, l’alloggio, le relazioni corte e in parte quelle sociali, ma non possono accedere ai diritti e alle opportunità che la cittadinanza giuridica comporta”.

Iniziative da intraprendere

È necessario costruire cittadinanza in una comunità plurale. Basti pensare solo al fatto che ciascuno di noi è, al contempo, cittadino italiano e cittadino europeo.

Don Baratto sottolinea come “il tema estremamente impegnativo della costruzione di una «comunità nazionale» all’altezza dei tempi e della realtà effettiva in cui viviamo”, richieda l’impegno di tutti e non sia rinviabile.

Anzi, “dovremmo ringraziare la questione posta dagli «stranieri», per questa spinta ad affrontare la realtà di una «cittadinanza sostanziale» in una «comunità nazionale», che riconosca la propria pluralità e sappia gestirla, in vista di un bene comune che richiede urgentemente l’apporto di tutte e di tutti per rimanere vitale e condiviso da tutte e da tutti coloro che vivono in questo territorio, qualsiasi sia la loro provenienza e la loro identità personale e culturale”.