La settimana scorsa abbiamo pubblicato una presentazione della lettera apostolica di papa Leone sull’educazione:...

A San Giovanni Rotondo da Padre Pio

A San Giovanni Rotondo, in Puglia, trenta impervi chilometri fuori della A14, fra Gargano e Tavoliere, si viene per il santo che ne domina la storia, padre Pio da Pietrelcina. Per un grazie o una richiesta. Un viaggio nel sacro, in un modo particolare di intendere il sacro. Attorno al santuario, concepito da Renzo Piano, circola ricchezza. Ovvio, in un luogo frequentato, in flusso continuo, da molti (non moltissimi) pellegrini.

Ma è una devozione non fanatica, silenziosa, senza clamore. Arriviamo (io, Egle, la mia compagna di una vita, e il mio camper) in una caldissima domenica di giugno. Giusto per la messa delle 10. I 6.500 posti sono quasi tutti occupati. All’omelia il celebrante parte da padre Pio, figura di pace, per un accorato appello alla fine di ogni violenza. Commuove.

Allo “scambiatevi un segno di pace”, stringo la mano a una coppia che ho sentito parlare in inglese. Poi, spontaneamente, tutti alzano le mani, quasi ad abbracciare gli altri. Segno forte. Nella cripta sussurro grazie alle spoglie del santo. Torno al tempio nel tardo pomeriggio, senza folla. Il sagrato è in leggera pendenza, un invito ad accedere. Può accogliere fino a 30 mila persone.

Sulla destra ulivi nodosi. Qui, e nei dintorni, sono stati piantumati 2 mila cipressi, 230 querce, 500 pini. E corbezzoli, mirti e lavanda. La flora del Gargano. Sulla sinistra il campanile orizzontale di Renzo Piano, annunciato da otto aquile in pietra, pronte a spiccare il volo verso la piana.

Il tempio è lì davanti con il grande altare per le celebrazioni all’aperto, dominato da un crocifisso. Il santuario è mano che riceve, che chiama.

Tutto, qui a san Giovanni, È simbolo. Che va letto o ascoltato.

Le aquile, aquilotti anzi, sono stati scolpiti da Mario Rossello. Nei miti l’aquila vola verso il sole, ma non brucia. Le si rinnovano, anzi, piume e ali. Immagine dello Spirito Santo che vivifica in eterno l’esistenza degli umani. Il campanile esprime una religiosità che guarda al cielo ma racconta la terra. Otto gli aquilotti e otto le campane. Ci ricordano l’ottavo giorno, il sigillo della Nuova Alleanza. Il giorno della Resurrezione, secondo l’Antico Testamento, il compiersi della creazione. Otto le beatitudini evangeliche, otto gli scampati con Noè al diluvio. Otto È simbolo dell’infinito. Sono state fuse dalla Marinelli di Agnone (Isernia). Dal do maggiore al do minore. Riportano il francescano Pax et Bonum, ognuna dedicata a un santo. Aquile e campanile orizzontale. E di colpo l’altissima croce bianca (40 metri, sempre Renzo Piano). » una croce “gloriosa”, cioè senza Cristo. Ha forma di bilancia, per gli equilibri del mondo.

Sul lato destro 12 vasche, una sorta di fiume. L’acqua che gira e purifica. Battistero (dove riaffiora l’acqua) e ingresso liturgico sono dalla parte opposta del sagrato. Le porte in bronzo sono opera di Mimmo Paladino che vi ha istoriato il battesimo di Gesù e una moltitudine di pesci, così cari all’iconografia cristiana. Il fonte battesimale ha forma ottagonale, come nella tradizione e... ancora il numero 8.

Poi l’interno, tre navate che avvolgono e abbracciano l’altare maggiore. Di fianco l’organo dei Pinchi di Foligno, alto 12 metri, con le sue 5.814 canne il più grande costruito in Italia. Sul lato opposto rispetto all’altare, l’ambone in marmo di Giuliano Vangi, di drammatica potenza narrativa. La Resurrezione vista dagli occhi della Maddalena, “apostola degli apostoli”, come dissero Rabano Mauro e Tommaso d’Aquino.

E quell’altare, geniale e semplice. Per realizzarlo Arnaldo Pomodoro ha usato pietra della vicina Apricena. Un cuneo che si impianta come un aratro nella terra, apre ferite. » immagine del Cristo che ha inciso la storia e l’ha cambiata per sempre, donandole nuova fecondità.

La chiesa inferiore

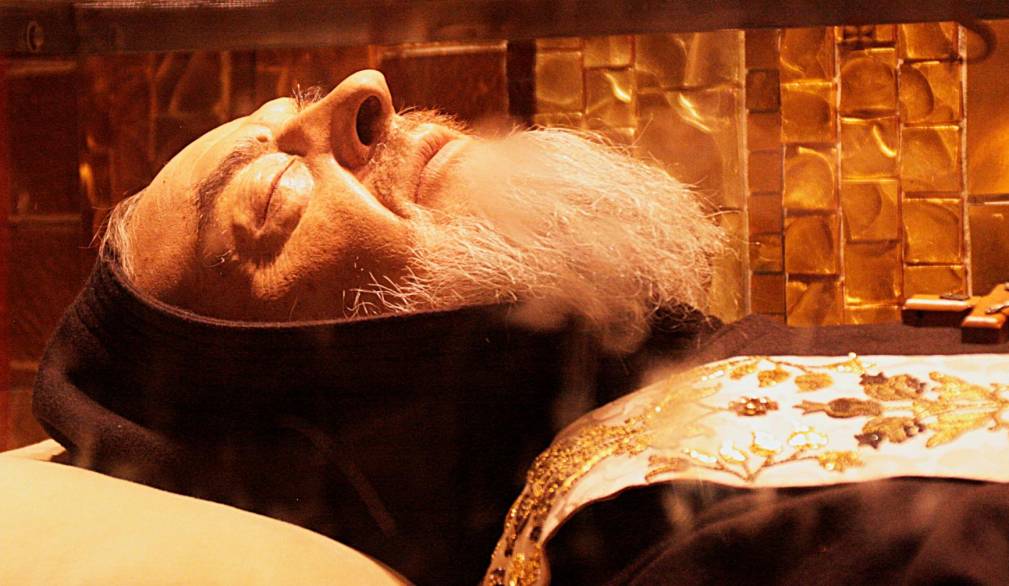

» il tesoro nascosto, l’oro che va scavato e produce ricchezza spirituale per tutti. Il simbolo dei simboli. Il paradiso vicino e accessibile. Dal 2009 È stata realizzata l’enorme superficie musiva (l’oro domina, appunto, gli sfondi) che prima accompagna il pellegrino nella sua discesa alla cripta, poi lo avvolge nella grande aula che accoglie le spoglie del santo.

Antico e Nuovo Testamento, le vite di san Francesco e san Pio. Valore simbolico assoluto e intenso tessuto narrativo. Padre Pio vede in Francesco l’“alter Christus”; Pio, il “guerriero”, riceve da Michele arcangelo l’investitura alla lotta al male... Qui, il 19 aprile 2010, tra il plinto centrale che regge l’intera chiesa e il muro esterno, È stato posto il sarcofago del santo.

Vita di amarezze

Padre Pio nasce il 25 maggio 1887 a Pietrelcina, alle porte di Benevento, quarto di otto fratelli. Famiglia di piccoli proprietari. I genitori, Grazio Maria Forgione e Maria Giuseppa Di Nunzio, lo chiamano Francesco, come il secondogenito, vissuto nemmeno un mese. Ha 23 anni quando, il 10 agosto 1910, È ordinato prete nel duomo di Benevento.

Presto acquisì fama di santo taumaturgo. Ebbe sempre gravi problemi di salute aggravati dai sospetti di essere un millantatore. Subito dopo l’ordinazione, apparvero, infatti, le stimmate a mani e piedi. Il 28 luglio 1916 arriva per la prima volta a san Giovanni Rotondo che poi diverrà sua sede definitiva. La vita sarà segnata da dubbi sulle stimmate e da continui esami.

Padre Agostino Gemelli indagò per conto del Sant’Uffizio (e del cardinale Merry del Val). Lo definì un bluff: “Ha le caratteristiche somatiche dell'isterico e dello psicopatico”. Padre Pio fu colpito da interdetto. Ma la fama di santità cresceva, San Giovanni accoglieva un numero crescente di pellegrini. Contro il “santo vivente” ci furono accuse di frequentazioni femminili e di cattivo uso del denaro delle offerte. Un calvario, insomma, seppur mitigato da infinite testimonianze favorevoli.

In un mosaico, padre Pio È ritratto quasi in prigione. Ricordano: “Le sbarre gli passano sugli orecchi e sulla bocca. Non poteva predicare, celebrare in pubblico, confessare”. Insomma, si cercava di demolire la sua già fragile costituzione fisica. Pio XI, nel luglio 1933, tolse le restrizioni. Pare abbia detto qualcosa sul “Sant’Uffizio, costretto a rimangiarsi le sue decisioni”.

Non lo amò nemmeno Giovanni XXIII. Lo storico Luigi Luzzatto ha trovato un appunto in cui il Papa parla di “dolorosa e vastissima infatuazione religiosa... fa pensare a un disastro di anime, diabolicamente preparato”.

Paolo VI, il 30 luglio 1964, lo “liberò”, ma molte attività finanziarie passarono, fra contrasti e polemiche, alla Santa sede. San Pio morì a San Giovanni Rotondo nella notte di lunedì 23 settembre 1968. Aveva 81 anni. Il processo di beatificazione iniziò l’anno successivo. Centinaia di testimoni e 104 volumi di documenti. Venerabile il 18 dicembre 1997, beato il 2 maggio 1999. Giovanni Paolo II lo proclamò santo il 16 giugno 2002 in piazza San Pietro. La festa liturgica ricorre il 23 settembre.