Sentiamo anche il dovere di segnalare la difficile e a volte critica situazione in cui versa oggi nel...

XXX domenica del Tempo ordinario: Un Dio che dona misericordia ai peccatori

Ancora una parabola, occasione per lasciarci interrogare da ciò che per Gesù è decisivo nel rapporto con Dio e con gli altri. I due protagonisti a quel tempo non venivano considerati come lo facciamo noi, due millenni dopo. Noi ci siamo “abituati” a giudicare ipocriti i farisei e degni di misericordia i pubblicani, proprio per l’atteggiamento di Gesù nei loro confronti. Ma rischiamo così di perdere quanto la Parola di Dio vuole dire anche a noi oggi.

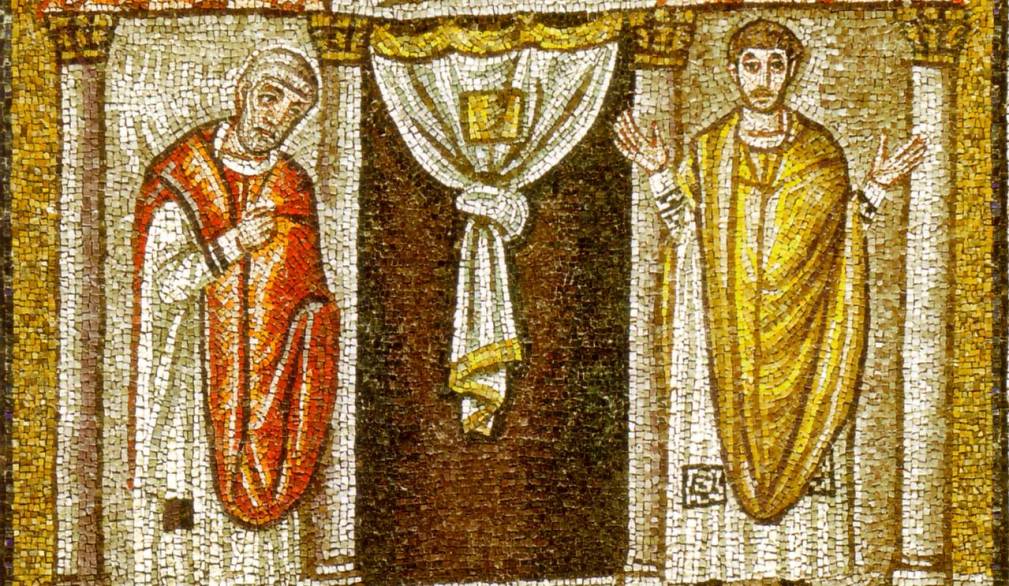

Farisei di ieri e di oggi. A quel tempo, i farisei erano membri stimati del popolo di Dio. Erano coloro che più si sforzavano di fare la sua volontà, interpretando minuziosamente la Torah, in modo da saper compiere in ogni occasione ciò che fosse a lui gradito. Nel dubbio, erano pronti a compiere azioni “sovrabbondanti” (Lc 18,12), in modo che mancanze inavvertite potessero essere “sanate” da un più grande impegno. E la preghiera del fariseo è “corretta”: ringrazia Dio per averlo fatto così. Non chiede nulla, “ha già tutto”. Per certi versi viene da paragonarla ad alcune espressioni attuali: “Non ho fatto niente di male, e mi sta anche andando bene: perché rivolgermi a Dio?”. Inoltre, prende giustamente le distanze da «ladri, ingiusti, adùlteri», e ancor più da «questo pubblicano».

Pubblicani di ieri e di oggi. Se noi una simile espressione possiamo giudicarla di disprezzo, bisogna tuttavia ricordare quale fosse la condizione di chi era esattore delle imposte per conto dell’invasore, i romani. Era certamente uno che approfittava della situazione, mettendosi a servizio del potente di turno, e usando della copertura di quel potere per esigere tasse più alte, una parte delle quali finiva nelle sue tasche. Oltre a tradire il proprio popolo, si arricchiva sulla pelle degli altri. Il pubblicano fa parte di coloro che, ieri e oggi, usano e abusano del potere a loro disposizione per il proprio tornaconto. Il paragone, pur imperfetto, si può fare con tanti “tangentocrati” odierni, che approfittano della propria posizione pretendendo denaro per favorire questo o quel progetto, o per erogare una prestazione comunque dovuta. Il giudizio del fariseo è, quindi, fondato su fatti oggettivi.

Nella parabola, il pubblicano è ben consapevole della propria situazione: lo esprime con l’atteggiamento del corpo, il suo “porsi a distanza” (v. 13) è un riconoscere la sua lontananza da Dio e dalla sua Legge, e dagli altri, dai quali è odiato; anche lo sguardo a terra implica l’accogliere il giudizio di impurità, di indegnità rispetto a Dio, imposto a chi si metteva in una simile condizione. Sa di essere irrimediabilmente «peccatore» e dispera di poter cambiare la propria situazione: per la Legge, ciò avrebbe richiesto rinunciare al suo mestiere e restituire il 120% di quanto aveva “guadagnato”. Non può che affidarsi alla misericordia di Dio, letteralmente invoca «sii riconciliato con me» (v. 13): “Io non sono in grado di riconciliarmi con te, riapri tu la relazione che io ho chiuso, perché io non ce la faccio”.

La sorpresa di una giustizia di misericordia. Il giudizio di Gesù impegna Dio stesso: costui, non il fariseo, «tornò a casa sua reso giusto». Ecco lo scandalo della parabola: si afferma un Dio che non bada alla giustizia, ma decide di far agire soltanto la misericordia? In realtà, il fariseo non ha chiesto di essere reso giusto, perché riconosce di esserlo già, e di questo ringrazia Dio. Ma così facendo perde l’opportunità di accogliere il dono più grande: una “giustizia” che agisce in profondità e trasforma il cuore, lo rende capace di un amore sovrabbondante, che genera vita.

E’ una “giustizia” originata da una relazione che Dio stesso continuamente rinnova e che ci apre agli altri, ci rende sempre più figli e figlie, fratelli e sorelle tutti. Il fariseo riduce tutto alla perfezione della sua osservanza minuziosa della Legge: Dio invece aveva donato la Torah per un cammino di relazione con lui capace di ritrovare continuamente la libertà di ricostruire relazioni vitali, mai definitivamente guastate dall’odio e dal disprezzo, mai irrimediabilmente segnate dalla morte.

Una misericordia che genera vita. È questo dono che Gesù pretende di portare con la sua venuta, con il suo agire e il suo vivere: il dono di una misericordia capace di rinnovare rigenerare il cuore e le relazioni. E’ misericordia che va oltre ogni peccato, oltre ogni merito, oltre ogni penitenza o premio. E’ misericordia che cambia il nostro rapporto con Dio, da relazione di dare/avere, di contratto, di perfezione vantata, a un rapporto di amore e di vita, che lievita in dono da condividere con gli altri nella gioia. Oggi questa misericordia può davvero rigenerare le nostre comunità cristiane, facendo superare pregiudizi e stereotipi, rendendoci capaci di relazioni sinodali che ridisegnino ruoli e processi di corresponsabilità. Ma anche di relazioni di condivisione e solidarietà che gettino ponti oltre tanti confini ed esclusioni, capaci di sperare e pregare per il cambiamento di coloro che più sembrano prigionieri di odio e indifferenza... Ci aiuti lo Spirito Santo, creatore di cuori nuovi, a diventare testimonianza credibile delle meraviglie della misericordia del Padre.